MBVO: An den Börsen ist die Stimmung miserabel. Ist der Absturz der Aktienkurse fundamental gerechtfertigt?

Gottfried Heller: Mein Freund André Kostolany hat sich immer darüber amüsiert, wenn die Leute gesagt haben, die Börse sei im Moment undurchschaubar. Er hat gesagt: Als ob sie jemals durchschaubar gewesen wäre. Sie ist immer etwas mysteriös und obskur. Auch jetzt sucht man wieder krampfhaft nach Erklärungen für den Absturz, zumal die ersten Monate des Jahres häufig gute Börsenmonate sind. Es hat ja immer wieder geheißen, der Grund für die Börsenschwäche sei der Ölpreis.

Was ist von dieser Begründung zu halten?

Sieht man sich nur mal die Bevölkerungszahlen der Ölförderländer und der Ölverbraucherländer an, stellt man fest, dass rund 85 Prozent der Menschen vom billigen Öl profitieren und lediglich 15 Prozent davon belastet werden. Natürlich gibt es auch Zweitrundeneffekte; beispielsweise werden Deutschlands Exporte durch die niedrigeren Einnahmen der Ölförderstaaten gedämpft, weil diese weniger Maschinen und Autos kaufen. Da die Ausfuhren in diese Länder aber nicht besonders ins Gewicht fallen, hat das dem deutschen Export nicht wirklich geschadet, wie die kürzlich veröffentlichten Zahlen für 2015 gezeigt haben.

Man hört jetzt wegen der stark gesunkenen Ölpreise immer wieder den Begriff „Ölkrise“. Früher verwendete man den Begriff nur im Zusammenhang mit steigenden bzw. hohen Ölpreisen. Steht dahinter nicht eine verzerrte Wahrnehmung?

Ja, denn es ist tatsächlich so, dass der Rückgang der Ölpreise als ein gigantisches Welt-Konjunkturprogramm betrachtet werden kann. Ich habe mal nachgerechnet und bin auf 1,4 Billionen Dollar gekommen, die die Welt 2015 an Energiekosten eingespart hat. Das betrifft nicht nur private Verbraucher, sondern auch Unternehmen, vor allem die energieintensiven. Ein Beispiel: Als ich vor drei Jahren in den USA war, hat die Gallone Benzin noch vier Dollar gekostet, diesmal musste man weniger als zwei Dollar bezahlen. Das schlägt gewaltig positiv zu Buche, da die Amerikaner, die über kein nennenswertes öffentliches Verkehrsnetz verfügen, die größten Sprit- und Ölverbraucher der Welt sind. Gerade die USA profitieren am stärksten von den gefallenen Ölpreisen.

Wie sieht es mit den anderen Faktoren aus, die an den Börsen derzeit die Angst vor einer globalen Rezession schüren?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derart günstige Kombination aus billigem Öl und extrem niedrigen Zinsen – und in Europa kommt noch der billige Euro hinzu – zu einer Rezession führen wird. Zumal der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass eine Rezession noch nie begonnen hat, bevor es nicht eine inverse Zinsstruktur gab. Vielmehr begann eine Rezession immer erst dann, wenn die langfristigen Zinsen niedriger waren als die kurzfristigen. Anders gesagt: Wenn die Notenbanken gebremst haben.

Davon kann derzeit wirklich nicht die Rede sein.

Exakt, jetzt ist das Gegenteil der Fall! Um die Steilheit der Zinsstrukturkurve zu gewährleisten, haben Notenbanken wie die EZB oder die Bank von Japan inzwischen sogar am kurzen Ende Negativzinsen eingeführt.

Weil wir gerade beim Thema Notenbankgeld sind. Was halten Sie eigentlich von der Abschaffung des Bargelds, mit denen einige Politiker offenbar liebäugeln?

Gegen Bargeld-Abschaffung

Ich bin strikt gegen eine Abschaffung des Bargelds. In dem Moment, in dem die Regierung das macht, sind wir gläserne Bürger, von denen der Staat alles weiß – was wir kaufen, was wir besitzen. Aber mehr noch: Dann könnte uns der Staat, ohne dass wir etwas dagegen unternehmen könnten, Negativzinsen aufbrummen. Auf diese Weise könnte er uns eine Art Vermögensteuer abknöpfen.

Dann wäre „financial repression“ für den Staat ein Leichtes?

Genau, dann könnte der Staat financial repression nach Gutdünken machen, wann immer es ihm beliebt.

Zurück zum Thema Konjunktur. Kann die miese Stimmung an den Märkten letztlich in eine Rezession münden?

Nein, eine schlechte Stimmung hat noch nie eine Rezession bewirkt. Die war noch immer das Ergebnis einer schlechten Lage. Und die Lage ist im Moment meines Erachtens deutlich besser als die Stimmung.

Sie sagen, dass die USA besonders vom niedrigen Ölpreis profitieren. Andererseits ist in den USA die Fracking-Industrie zuhause, die massiv unter dem Ölpreis leidet. Schließlich haben sich die Unternehmen dieser Industrie hoch verschuldet und Anleihen über Milliarden von Dollar drohen auszufallen. Wie sind die Ängste einzuschätzen, dass daraus eine neue Bankenkrise wie im Jahr 2008 entsteht?

Aus der Zeit der Finanzkrise 2008 ist noch immer einiges an „Giftmüll“ in den Bilanzen der Banken vorhanden, teilweise ausgelagert in „bad banks“. Ein Beispiel sind die italienischen Banken, die gegenwärtig mit der EU verhandeln, ob sie 200 Milliarden Euro aus den Bilanzen auslagern dürfen. Was nun die Öl- und Frackingproblematik in Amerika betrifft, ist festzuhalten, dass sie auf zwei, drei Bundesstaaten begrenzt ist. In einigen Gegenden, in denen Fracking betrieben wird, sind bereits Geisterstädte entstanden. Die Frage ist, wie lange die Unternehmen der Frackingbranche durchhalten und weiter Öl fördern. Über kurz oder lang wird die US-Fördermenge sinken. Da gleichzeitig die globale Ölnachfrage um rund zwei Prozent pro Jahr zunimmt, werden sich Ölangebot und –nachfrage zumindest annähern. Im zweiten Halbjahr 2016 könnte sich der Ölpreis deshalb durchaus wieder Richtung 35 bis 40 Dollar bewegen. Dann wäre die Problematik der Frackingindustrie ebenfalls weniger schlimm einzuschätzen und die Ausfallrate der damit verbundenen Kredite bzw. Anleihen geringer. Richtig ist jedoch, dass der Punkt Kreditausfälle nicht auf die Fracking betreibenden Bundesstaaten, wie etwa Texas, beschränkt bliebe, da Banken ja weltweit aktiv sind.

Aber ist das vom Schadenpotenzial her mit der Subprimekrise vergleichbar?

Überhaupt nicht. 2008 gab es eine gigantische Schuldenblase, die auf einem riesigen Berg fauler Kredite beruhte. Die wurden von den Wall-Street-Investmentbanken in Kreditderivate verpackt, von den Ratingagenturen mit Triple A versehen und in die ganze Welt verkauft – und das unter den Augen der Fed und der Aufsichtsbehörden. Die Risiken in Billionenhöhe wurden weltweit gestreut und führten dann eben auch weltweit zu gewaltigen Ausfällen. Die Dimension war damals ein Vielfaches von dem, was wir heute im Fracking-Bereich haben. Außerdem handelt es sich hier nicht um Derivate, sondern um Kredite und Anleihen. Die Problematik ist heute also auch wesentlich transparenter. Weil man allerdings nicht weiß, welche Bank in welchem Umfang betroffen sein könnte, herrscht eine gewisse Verunsicherung. Das ist meines Erachtens auch ein Punkt, der zur jüngsten Aktienmarktschwäche beigetragen hat – zusätzlich zum Umstand, dass man mit Argusaugen darauf schaut, wie sich die US-Konjunktur entwickelt.

Was die Konjunktur betrifft, sorgen sich die Anleger vor allem um China. Ist die Angst vor einer harten Landung der chinesischen Wirtschaft gerechtfertigt?

Tatsache ist doch, dass China umsteuern will – von einer Waren produzierenden und exportierenden Wirtschaft hin zu einer stärker von Dienstleistungen und Konsum getragenen. Dieses Umsteuern kann nicht ohne Reibungsverluste funktionieren. Viele Fabriken müssen stillgelegt und abgeschrieben werden. Es gibt aber keinen Grund anzunehmen, dass die Chinesen das auf längere Sicht nicht hinbekommen.

Haben die Börsen also überreagiert?

Ja, und es kommt noch etwas hinzu. Durch die Erhöhung des Leitzinses in den USA wurde der Gleichlauf in der Politik der Notenbanken beendet. Der Mini-Zinsschritt der Fed von Null auf 0,25 Prozent war in erster Linie als Signal gedacht, dass man in Amerika in der Überwindung der Finanzkrise schon fortgeschritten ist und einen kleinen Schritt hin in Richtung Normalisierung geht. Die Zinsanhebung war also unwichtig in seiner faktischen Wirkung auf die Volkswirtschaft, aber in einer Hinsicht störend. Denn nun begann die Spekulation auf ein Auseinanderlaufen der Zinsspreads, etwa zwischen Eurobonds und Treasuries. Die Folge war eine Aufwertung des Dollars. Die wurde dadurch unterstützt, dass EZB-Chef Mario Draghi sein Märchen von der Deflation erzählte, in Wahrheit aber den Euro schwächen wollte. Im Grunde betreibt Draghis EZB eine rein südeuropäische Geldpolitik. Deutschland braucht diese Geldpolitik nicht und könnte gut mit einem Euro von 1,20 Dollar und einem Leitzins von zwei bis zweieinhalb Prozent leben.

Schadet die ultraleichte Geldpolitik der deutschen Wirtschaft auf lange Sicht sogar?

Natürlich, langfristig ist sie überaus schädlich. Denn so wie eine Fußballmannschaft jeden Tag trainieren muss, damit man am Wochenende Topleistung abliefern kann, muss auch die Industrie sich fit halten. Und das geschieht in der deutschen Industrie im Moment nicht.

Woran machen Sie das fest?

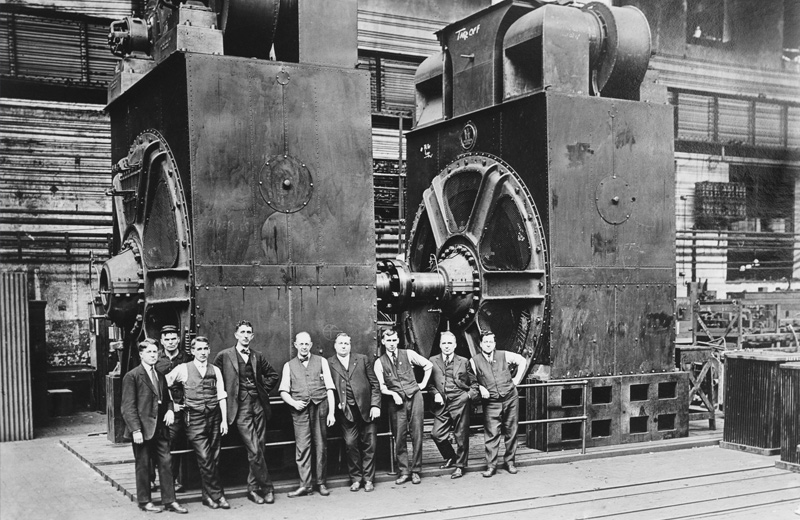

Man spricht immer von der unerklärlichen Investitionsschwäche in Deutschland. Experten haben festgestellt, dass die deutsche Industrie gemessen an ihren bilanziellen Abschreibungen seit 2002 nur 85 Prozent in Deutschland reinvestiert. Mit anderen Worten: Es wird nicht einmal das zu 100 Prozent ersetzt, was abgeschrieben wird. Große Investitionen finden in der deutschen Industrie nicht mehr statt. Ein Drittel der energieintensivsten Industriebetriebe planen, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Eine schleichende Deindustrialisierung Deutschlands! Das ist kein gutes Zeichen. Langfristig sind der billige Euro und die lockere Geldpolitik der EZB, die ja wegen der fußkranken Südeuropäer nötig ist, schädlich für die deutsche Industrie.

Ist der Dollar zu stark?

Wie sieht es mit den Auswirkungen des starken Dollars aus?

Die Aufwertung des Dollars hat die Emerging Markets schwer getroffen. Diese hatten sich in den vergangenen fünf bis zehn Jahren stark in Dollar verschuldet. Mit jedem Cent, den der Dollar gegenüber deren Währungen steigt, erhöht sich ihre Schuld. Hinzu kommt, dass Rohstoff-produzierende und -exportierende Länder wie zum Beispiel Brasilien besonders leiden – und damit zur Börsenschwäche beitragen. Chinas Währung hat sich – weil an den Dollar gekoppelt – zusammen mit diesem kräftig gegenüber dem Euro aufgewertet. Trotzdem war die Aufregung groß, als Peking den Yuan kürzlich um wenige Prozent abgewertet hat. Dabei hat der Yuan selbst nach dieser Abwertung gegenüber dem Euro deutlich an Wert gewonnen. Die veränderten Wechselkurse der Emerging Markets zum Dollar sind wahrscheinlich ein wichtiger Grund für die jüngsten Börsenturbulenzen.

Könnte das die Fed von weiteren Leitzinserhöhungen in diesem Jahr abhalten?

Ich gehe davon aus, dass die Fed dieses Jahr gar nicht erhöhen wird. Nicht nur aus Währungsgründen, sondern auch weil heuer in den USA ein Wahljahr ist. Die Fed ist ja auch eine politische Institution, die dem Finanzministerium unterstellt ist. Sie hält sich in Wahljahren üblicherweise zurück. Das wird sie auch dieses Jahr tun, wenn die Inflation nicht gerade Richtung drei Prozent marschiert, was völlig unrealistisch ist.

Manche Fed-Beobachter behaupten inzwischen sogar, die Leitzinserhöhung im vergangenen Dezember sei ein Fehler gewesen. Haben diese Leute Recht?

Ich glaube, der Markt hat die Fed unter Druck gesetzt, diesen Schritt zu machen. Als sie im Juli und im September nichts machte, bezichtigte man sie der Schwäche und Feigheit. Dieser Druck hat sicherlich bei der Entscheidung im Dezember auch eine Rolle gespielt. Es heißt ja immer „Don’t fight the Fed“. Die Realität sieht aber anders aus. Die Fed hat noch nie die Märkte gelenkt, es war umgekehrt. Aber Tatsache ist auch, dass sich die Märkte irren können. Der Nobelpreisträger Paul Samuelson hat einmal gespottet: „Die Börse hat zehn von fünf Rezessionen vorausgesagt.“ Das heißt, die Börse ist sehr voreilig, da sie völlig frei ist und jederzeit wieder zurückrudern kann. Die Fed dagegen kann nicht heute die Zinsen erhöhen und morgen sagen: Sorry, wir haben uns getäuscht. Dann wäre sie total unglaubwürdig.

Und Sie glauben, die Börse ist mal wieder dabei eine Rezession vorauszusagen, die gar nicht eintreten wird?

Ja, denn es gibt keinen Grund für eine Rezession. Ein um 75 Prozent gesunkener Ölpreis ist wie ein Geldsegen für die Weltwirtschaft. Seit Beginn des Ölpreisverfalls hat die Welt 2,5 Billionen Dollar an Ausgaben gespart.

Andererseits haben die Ölexportstaaten massive Probleme auf der Einnahmenseite und damit in ihren Staatshaushalten. Einige von diesen Ländern haben Staatsfonds, über die sie in der Vergangenheit Überschüsse angelegt haben. Nun sind sie wahrscheinlich gezwungen, Wertpapiere zu verkaufen. Könnte das die Börsen ebenfalls belasten?

Die sind derzeit sicherlich auf der Verkäuferseite. Allerdings haben diese Staatsfonds ihr Geld vor allem in US-Staatsanleihen angelegt und weniger in Aktien. Dennoch können in der gegenwärtigen Marktsituation auch relativ geringe Aktienverkäufe der Ölförderländer belastend wirken. Übrigens nimmt angesichts der Milliardendefizite im Staatshaushalt der Druck auf Saudi-Arabien zu, dem Drängen anderer Ölstaaten wie Venezuela oder Russland nach Förderkürzungen nachzugeben, um einen Ölpreis von wenigstens 40 bis 45 Dollar zu erreichen. Denn bei dem derzeit extrem niedrigen Ölpreis fällt es den saudischen Scheichs immer schwerer, die Wohltaten für das saudische Volk zu finanzieren, die Grundlage für den Machterhalt des repressiven saudischen Regimes sind.

Was könnte neben einem sich erholenden Ölpreis eine Wende zum Besseren an den Aktienmärkten herbeiführen?

Ein technischer Faktor spielt ebenfalls eine Rolle. Von Ende Dezember bis 5. Februar waren wegen der Berichtssaison für das vierte Quartal die Aktien-Rückkaufprogramme der US-Unternehmen gestoppt. Die laufen jetzt wieder an und erhöhen die Nachfrage nach Aktien. Das heißt: Sowohl der beträchtliche Kurseinbruch bei wachsenden Volumina mit der Folge, dass immer mehr Aktien von schwachen Händen in starke gelangt sind, als auch die Wirtschaftsdaten, die keineswegs auf einen Konjunktureinbruch hindeuten, sowie die wieder einsetzenden Aktienrückkäufe der Unternehmen sprechen für eine Erholung der Aktienmärkte. Ich kann mir vorstellen, dass wir in diesen Tagen den Tiefpunkt gesehen haben.

Täuscht der Eindruck, dass die Kursschwankungen immer stärker werden?

Nein, der täuscht nicht, die Volatilität nimmt gerade in Zeiten von Unsicherheit zu. Schon auf marginale Änderungen der Fundamentaldaten reagieren die Märkte mit dem fünf- bis zehnfachen Hebel. Gerade weil die Märkte angeschlagen sind, haben wir noch volatile Wochen vor uns.

Sollten Anleger trotzdem jetzt wieder in den Aktienmarkt einsteigen?

Absolut, wenn man jetzt einen Öl-ETF oder Ölaktien wie Total, Statoil oder BP kauft, kann man wegen der stark gefallen Kurse Dividendenrenditen von sechs bis acht Prozent erzielen. Nur mal zum Vergleich: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt unter 0,3 Prozent. Sogar die durchschnittliche Rendite des DAX beträgt nach dem Kursverfall inzwischen rund dreieinhalb Prozent. Schon mit einigen wenigen ETFs lässt sich eine wunderbare Streuung nach internationalen Regionen und Währungen erzielen, die überaus wichtig ist.

Wie sieht es mit Hochzinsanleihen als Alternative aus?

Ich würde jetzt keinen High-Yield-ETF kaufen, weil diese auch Fracking-Firmenbonds enthalten, die natürlich im Moment sehr risikobehaftet sind. Für langfristig orientierte Anleger führt an Aktien kein Weg vorbei.

Herr Heller, vielen Dank für das Gespräch.